【佐藤智の教育コラム】学校の児童生徒の「呼び捨て」についてどう思う?

こんにちは!

レゾンクリエイトの佐藤智です。

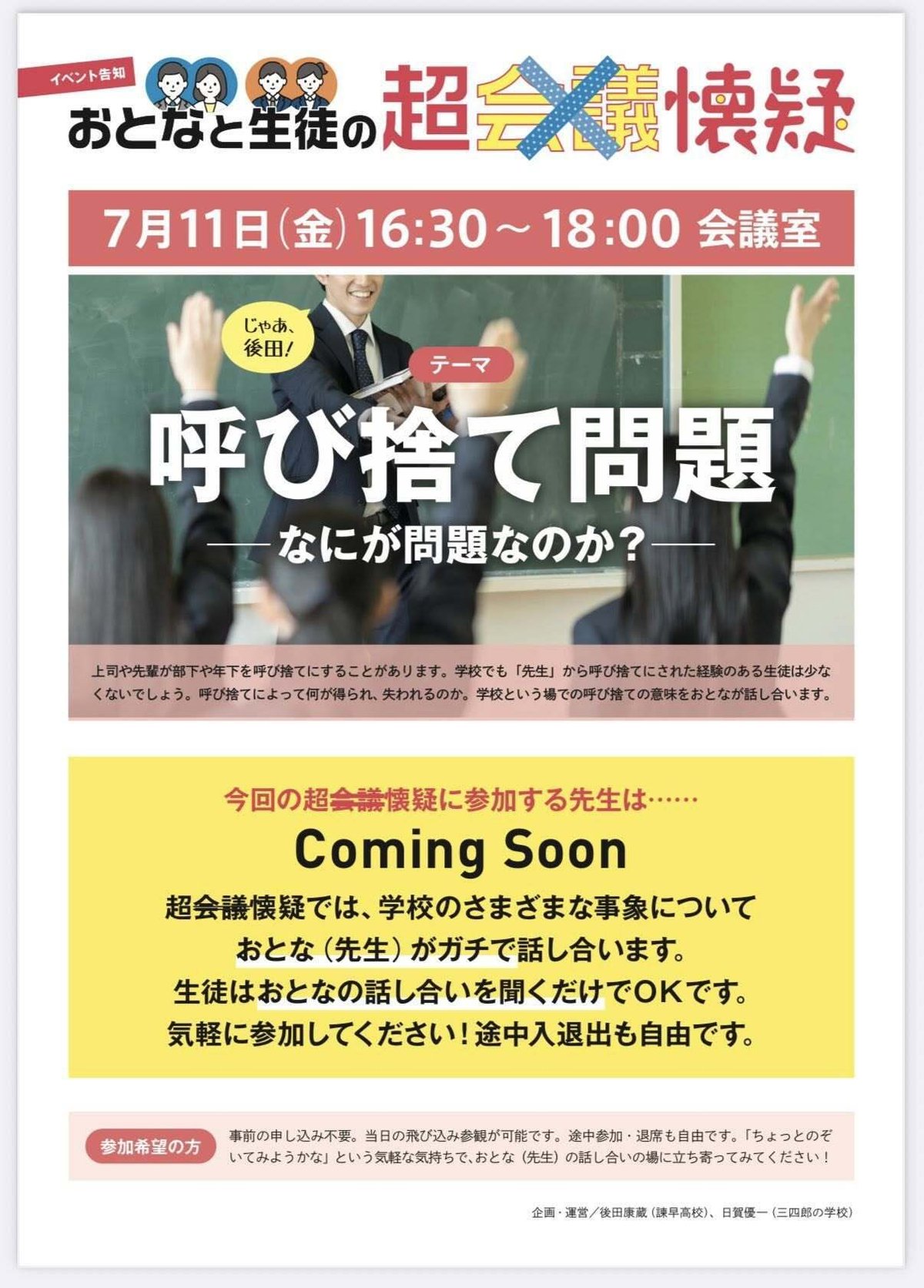

先日、長崎県立諫早中学校・高校にて、「おとなと生徒の超懐疑(会議×)」に参加しました。

先生方が毎回異なるテーマについて対話し、その先生方を生徒が囲み、話に聞き入る。

諫早中高では、そんな取り組みを定期的に開催しています。

今回のテーマは、「呼び捨て問題ーなにが問題なのか?ー」。

先生5名の中に私もゲスト参加させていただき、対話をしました。

周囲には40人ほど?の生徒がズラリ。

先生の対話を生徒が取り囲んで聞くこと…こんなことあるんですね。

みなさんは、先生が生徒を呼び捨てにすることについてどう思いますか?

今回、生徒にアンケートをとったところ、小学校で5割、中学校で8割、高校で 6割呼び捨ての経験があるという回答になりました。

ジェンダーを鑑みて、“ちゃん”“くん”呼びを、“さん”にしていく方向性が出てきた時期に、呼び捨てもかなり少なくなったのではないかと想定していたのですが、そんなことなかったらしい。

呼び捨てのメリット・デメリットも尋ねていて、メリットとして「親しみが湧く」「距離が縮まった感じがする」といった声が圧倒的に多かった。

このテーマを聞いたとき、「威圧的」「管理的」などの意見が出てくるのかな?と思っていたのですが、(デメリットには確かにその声があった)、実は生徒が抱いているのはマイナスの思いだけではないらしいという発見。

先生方は、

- 「昔は呼び捨てにしていたこともあったが、今は、“さん付け”に統一している」

- 「自分も生徒に愛称で呼ばれているし、生徒への呼び捨てにも抵抗感はない」

- 「英語を教える身として、言語だけでなく海外の文化も伝えたいと思っている。だから、ファーストネームで呼び捨てにすることで統一している」

- 「自分の中で、呼び捨ては生徒との関係性を表しているように考えている。最終的にクラスの全員を呼び捨てにできるような親しみを持った関係性を目指している」

など、それぞれが自身の内側を見つめて、話をしてくださいました。

生徒たちは、先生方の話を受けて、たまらず近くの人とザワザワと話をし出します。

終始、たくさんの考えが巡っている様子が伝わってきました。

生徒たちが話したくてウズウズしている姿、いいですね!

会社組織では社長も含めて、フラットに“さん付け”にすると決めていることも増えてきた。

では、「明日から先生同士も生徒・先生間も、“さん付け”に統一したらどう思う?」という問いに対して。

生徒たちから意見が出てくる。

その中で、

- 「先生たちがそれぞれ教育方針や思いを持っている中で、呼び方を決めているので、それを認めていくことが大切ではないか」

という意見が。

つまり、画一化への反対。

生徒がそれぞれの先生方の背景や思いを受け止めているのに、大人が生徒の画一化を図るわけにはいかないよな、と心底思ったのでした。

学校にある物事のすべてが教育活動だとするのならば、「児童生徒をどう呼ぶのか」にも意味があるはずだ。

では、学校の上位目標を見出して検討する必要がある。ではでは、学校の上位目標とは何か、そんなことをぐるぐると考えながら帰ってきました。

素敵な問いをいただきました。

みなさんはどう思いますか?

一緒に学校の”あたりまえ”を問い直すぐるぐるとした探究を味わいましょう。

佐藤 智