書籍

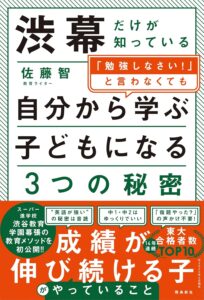

『渋幕だけが知っている「勉強しなさい!」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』刊行

渋幕だけが知っている 「勉強しなさい!」と言わなくても 自分から学ぶ子どもになる3つの秘密

佐藤の5冊目となる書籍

『渋幕だけが知っている「勉強しなさい!」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』(飛鳥新社)が刊行しました。

『渋幕だけが知っている「勉強しなさい!」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』(飛鳥新社)が刊行しました。

卒業生には、

アナウンサーの水卜麻美さん、

落語家の立川志の春さん、

サッカー選手の田中マルクス闘莉王さん、

直木賞作家の小川哲さん、

ピアニストの髙木竜馬さんなどがいらっしゃり、

落語家の立川志の春さん、

サッカー選手の田中マルクス闘莉王さん、

直木賞作家の小川哲さん、

ピアニストの髙木竜馬さんなどがいらっしゃり、

東大合格者数は14年連続TOP10入り、

海外大学進学者も多い学校です。

書籍の企画がスタートしたのは2023年10月のこと。

はじめての取材の日、渋幕の校舎の1階の生徒が行き交うスポットに掲げられた

「挑戦は自己認知の具現」という文字が飛び込んできました。

時間をかけて、この言葉をゆっくりと咀嚼していきました。

私たちは「挑戦が大事だ」と思っていますし、

「挑戦しろ」と背中を押すこともあります。

しかし、その手前にある自己認知にどれだけ力をそそいでいるでしょうか。

- 自分はどう生きたいのか

- 自分とは何者なのか

- 自分はどんな価値観を持っているのか

そんな自己認知があってこそ、「挑戦」がある。

もっというと、自己認知なくして、真の挑戦は生まれない…。

この言葉の本質に辿り着いたとき、私は震えました。

自己認知から挑戦へと向かう礎を築いていくのだとしたら、

教育とは、なんと壮大な人間の営みなのでしょうか。

それから1年半の時間をかけて、取材をし、原稿を練り、本書を送り出すことができました。

本書は先生方だけでなく、

在校生、卒業生にもインタビューをし、

アンケートもとり、たくさんのリアルな声をご覧いただけます。

卒業生からは、

アンケートもとり、たくさんのリアルな声をご覧いただけます。

卒業生からは、

「え? これ書いちゃって大丈夫かな?」

というエピソードもあったのですが、

あえてそのまま書き、学校にご確認をいただきました。

「削ってください」といわれるかな…?と心配していたのですが、

何一つ、削られることはありませんでした。

渋幕の先生、生徒たちが必ずといっていいほど口にしていた「渋幕的自由」。

この精神がすみずみまで宿っている。

卒業生や生徒たちが、どんな思い出を持ち、そこから何を受け取っても、

それはその人自身のもの。

この軸をいたるところで感じました。

そんなわけで、本書にはとても赤裸々に、生々しく、渋幕という学校の実態が描かれています。

渋幕は、

- チャイムが鳴らない。

- 遠足や修学旅行は現地集合・現地解散。

- 校則が(ほとんど)ない。

- (ほとんど)先生から指導されない。

- 部活動や同好会を生徒が作れる。

- 行事への参画度合いは自分次第。

自分で考えて、決断し、行動しなければ、この学校では何も進みません。

「ここを歩きなさい」と誰からも指示されることはないので、

でこぼこの中を歩き、ときには転びながらも、自分だけのオリジナルの道を見つけていくことが求められます。

つまり、渋幕が体現する「自由」は、決してラクな「自由」ではない。

自分の心の温度が上がることを敏感に感じ取り、頭をフルに回転させて、自ら動くことが欠かせません。

そんな学校から、私たちは何を受け取れるのか?

「特殊な学校」「いい生徒がいるからできるんだよ」…、

そんな声も聞こえてきそうです。

しかし、果たして、ほんとうにそうでしょうか?

この本は渋幕というひとつの学校を舞台にしながら、

家庭では?

自校では?

何ができるのかを私と一緒に考えていく一冊です。

ぜひ、手に取っていただけた方とそんなお話をする機会も設けていきたいです。

佐藤 智

ご購入はこちらから

雑誌・書籍

書籍

『2026年版 夏井いつきの365日季語手帖』刊行

書籍

『13歳からのアントレプレナーシップ 10代のうちに身につけておきたい教養 ── AI時代の人生戦略』刊行

書籍

『渋幕だけが知っている「勉強しなさい!」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』刊行

書籍

『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』刊行

書籍

『なぜあなたの組織では 仕事が遅れてしまうのか?』刊行

書籍

『2025年版 夏井いつきの365日季語手帖』刊行

書籍

『SAPIXだから知っている算数のできる子が家でやっていること』刊行

書籍

『世界標準のSEL教育のすすめ 「切りひらく力」を育む親子習慣』刊行